Тип аннелид, объединяющий около 12000 видов, представляет собой как бы узел родословного древа животного мира. Согласно существующим теориям, кольчатые черви ведут свое происхождение от древних ресничных червей (турбеллярная теория) или же от форм, близких к гребневикам (трохофорная теория). В свою очередь от кольчатых червей возникли в процессе прогрессивной эволюции членистоногие. Наконец, в своем происхождении аннелиды связаны общим предком с моллюсками. Все это показывает то большое значение, которое имеет рассматриваемый тип для понимания филогенеза животного мира. С медицинской точки зрения аннелиды имеют ограниченное значение. Определенный интерес представляют лишь пиявки.

Общая характеристика типа

Тело кольчатых червей состоит из головной лопасти, сегментированного туловища и задней лопасти. Сегменты туловища на протяжении почти всего тела имеют подобные друг другу наружные придатки и сходное внутреннее строение. Таким образом, для организации аннелид характерна повторяемость строения, или метамерия.

По бокам тела на каждом сегменте обычно имеются наружные придатки в виде снабженных щетинками мускульных выростов - параподий - или же в виде щетинок. Эти придатки имеют значение при движении червя. Параподии в процессе филогенеза дали начало конечностям членистоногих. На головном конце тела находятся особые придатки - щупальца и палыгы.

Развиты кожно-мускульный мешок, который состоит из кутикулы, лежащего под ней одного слоя клеток кожи и нескольких слоев мышц (см. табл. 1) и вторичная полость тела, или целом, в котором располагаются внутренние органы. Целом выстлан перитонеальным эпителием и разделен перегородками на отдельные камеры. При этом в каждом сегменте тела имеется пара целомических мешков (лишь головная и задняя лопасти лишены целома).

Целомические мешки в каждом сегменте помещаются между кишечником и стенкой тела, они заполнены водянистой жидкостью, в которой плавают амебоидные клетки.

Целом выполняет опорную функцию. Кроме того, в целомическую жидкость из кишечника поступают питательные вещества, которые затем распределяются по всему организму. В целоме накапливаются вредные продукты обмена веществ, которые удаляются выделительными органами. В стенках целома развиваются мужские и женские половые железы.

Центральная нервная система представлена надглоточным нервным узлом и брюшной нервной цепочкой. К надглоточному узлу проходят нервы от органов чувств: глаз, органов равновесия, щупалец и пальп. Брюшная нервная цепочка состоит из узлов (по одной паре в каждом сегменте тела) и стволов, связывающих узлы между собой. Каждый узел иннервирует все органы данного сегмента.

Пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишок. Передняя кишка обычно разделена на ряд отделов: глотку, пищевод, зоб и мускульный желудок. Рот находится на брюшной стороне первого сегмента тела. Задняя кишка открывается заднепроходным отверстием на задней лопасти. В стенке кишечника имеется мускулатура, обеспечивающая продвижение пищи.

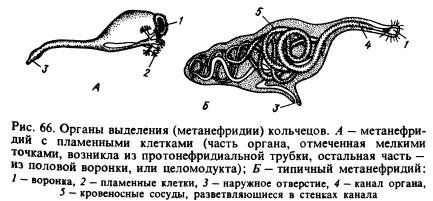

Органы выделения - метанефридии - представляют собой парные трубчатые органы, метамерно повторяющиеся в сегментах тела. В отличие от протонефридиев они имеют сквозной выделительный каналец. Последний начинается воронкой, открывающейся в полость тела. Через воронку в нефридий поступает полостная жидкость. От воронки отходит каналец нефридия, открывающийся порой наружу. Проходя по канальцу, жидкость изменяет свой состав; в ней концентрируются конечные продукты диссимиляции, которые через наружную пору нефридия выбрасываются из организма.

У аннелид впервые в филогенезе животного мира появляется кровеносная система. Главные кровеносные сосуды проходят по спинной и брюшной стороне. В передних сегментах они соединены поперечными сосудами. Спинной и передние кольцевые сосуды способны ритмично сокращаться и выполняют функцию сердца. У большинства видов кровеносная система замкнутая: кровь циркулирует по системе сосудов, нигде не прерываемых полостями, лакунами или синусами. У некоторых видов кровь бесцветная, у других красная в связи с присутствием гемоглобина.

Большинство видов кольчатых червей дышит через кожу, богатую кровеносными капиллярами. У ряда морских форм имеются специализированные органы дыхания - жабры. Обычно они развиваются на параподиях или на пальпах. К жабрам подходят сосуды, несущие венозную кровь; она насыщается кислородом и в виде артериальной крови поступает в тело червя. Среди аннелид есть раздельнополые и гермафродитные виды. Половые железы расположены в полости тела.

Кольчатые черви обладают самой высокой организацией по сравнению с другими типами червей (см. табл. 1); у них впервые появляются вторичная полость тела, кровеносная система, органы дыхания, более высоко организована нервная система.

| Таблица 1. Характерные особенности различных типов червей | ||||||

| Тип | Кожно-мускульный мешок | Пищеварительная система | Кровеносная система | Половая система | Нервная система | Полость тела |

| Плоские черви | Включает слои продольных и кольцевых мышц, а также пучки спинно-брюшных и диагональных мышц | Из эктодермальной передней кишки и энтодермальной средней кишки | Не развита | Гермафродитная | Парный мозговой узел и несколько пар нервных стволов | Отсутствует, заполнена паренхимой |

| Круглые черви | Только продольные мышцы | Из эктодермальной передней и задней кйшки и энтодермальной средней кишки | То же | Раздельнополая | Окологлоточное нервное кольцо и 6 продольных стволов | Первичная |

| Из наружных кольцевых и внутренних продольных мышц | Из эктодермальной передней и задней кишки и энтодермальной средней кишки | Хорошо развита, замкнутая | Раздельнополые или гермафродиты | Парный мозговой узел, окологлоточное нервное кольцо, брюшная нервная цепочка | Вторичная | |

|

Для животных, относящихся к типу кольчатых червей, или кольчецов, характерны:

Кольчатые черви обитают в пресных и морских водах, а также в почве. Несколько видов обитает в воздушной среде. Главнейшими классами типа кольчатых червей являются:

Класс многощетинковые кольчецыС точки зрения филогенеза животного мира полихеты - наиболее важная группа аннелид, так как с их прогрессивным развитием связано возникновение вышестоящих групп беспозвоночных. Тело полихет сегментировано. Имеются параподии, состоящие из спинной и брюшной ветвей, каждая из которых несет на себе усик. В мускульной стенке параподиев имеются толстые опорные щетинки, а из вершины обоих ветвей торчат пучки тонких щетинок. Функция параподий различна. Обычно это локомоторные органы, участвующие в движении червя. Иногда спинной усик разрастается и превращается в жабру. Кровеносная система у полихет хорошо развита и всегда замкнутая. Имеются виды с кожным и жаберным дыханием. Полихеты - раздельнополые черви. Обитают в морях, преимущественно в прибрежной зоне. Характерным представителем класса может служить нереида (Nereis pelagica). Она в изобилии встречается в морях нашей страны; ведет донный образ жизни, будучи хищником, захватывает добычу челюстями. Другой представитель - пескожил (Arenicola marina) - обитает в морях, роет норы. Питается, пропуская через свой пищеварительный тракт морской ил. Дышит жабрами. Класс малощетинковые кольчецыМалощетинковые ведут свое происхождение от полихет. Наружными придатками тела служат щетинки, которые сидят непосредственно в стенке тела; параподий нет. Кровеносная система замкнутая; дыхание кожное. Малощетинковые кольчецы - гермафродиты. Подавляющее большинство видов - обитатели пресных вод и почвы. Характерным представителем класса может служить дождевой червь (Lumbricus terrestris). Дождевые черви обитают в почве; днем они сидят в норах, а вечером часто выползают наружу. Роясь в почве, они пропускают ее через свой кишечник и питаются содержащимися в ней растительными остатками. Дождевые черви играют большую роль в почвообразовательных процессах; они взрыхляют почву и способствуют ее аэрации; затаскивают в норы листья, обогащая почву органическими веществами; извлекают глубокие слои почвы на поверхность, а поверхностные - увлекают вглубь. Строение и размножение дождевого червя Дождевой червь имеет почти круглое в поперечном разрезе тело длиной до 30 см; насчитывают 100-180 сегментов или члеников. В передней трети тела дождевого червя находится утолщение - поясок (его клетки функционируют в период полового размножения и откладки яиц). По бокам каждого сегмента развиты по две пары коротких упругих щетинок, которые помогают животному при передвижении в почве. Тело имеет красновато-коричневую окраску, светлее на плоской брюшной и темнее на выпуклой спинной стороне. Характерной особенностью внутреннего строения является то, что у дождевых червей развиты настоящие ткани. Снаружи тело покрыто слоем эктодермы, клетки которой образуют покровную ткань. Кожный эпителий богат слизистыми железистыми клетками. Под кожей находится хорошо развитая мускулатура, состоящая из слоя кольцевых и находящегося под ним более мощного слоя продольных мышц. При сокращении кольцевых мышц тело животного вытягивается и становится тоньше, при сокращении продольных оно утолщается и раздвигает частички почвы.

Пищеварительная система начинается на переднем конце тела ротовым отверстием, из него пища поступает последовательно в глотку, пищевод (у дождевых червей в него впадают три пары известковых желез, поступающая из них в пищевод известь служит для нейтрализации кислот гниющих листьев, которыми питаются животные). Затем пища переходит в расширенный зоб, и небольшой мускульный желудок (мышцы в его стенках способствуют перетиранию пищи). От желудка почти до заднего конца тела тянется средняя кишка, в которой под действием ферментов пища переваривается и всасывается. Непереваренные остатки поступают в короткую заднюю кишку и выбрасываются наружу через заднепроходное отверстие. Дождевые черви питаются полусгнившими остатками растений, которые они глотают вместе с землей. При прохождении по кишечнику почва хорошо перемешивается с органическими веществами. Экскременты дождевых червей содержат в пять раз больше азота, в семь раз больше фосфора и в одиннадцать раз больше калия, чем обычная почва. Кровеносная система замкнутая, состоит из кровеносных сосудов. Вдоль всего тела над кишечником тянется спинной сосуд, а под ним - брюшной. В каждом сегменте их объединяет кольцевой сосуд. В передних сегментах некоторые кольцевые сосуды утолщены, их стенки сокращаются и ритмически пульсируют, благодаря этому кровь перегоняется из спинного сосуда в брюшной. Красный цвет крови обусловлен наличием в плазме гемоглобина. Для большинства кольчатых червей, в том числе и дождевых, характерно кожное дыхание, практически весь газообмен обеспечивается поверхностью тела, поэтому дождевые черви очень чувствительны к влажности почвы и не встречаются в сухих песчаных почвах, где их кожа скоро подсыхает, а после дождей, когда в почве много воды, выползают на поверхность. Выделительная система представлена метанефридиями. Метанефридий начинается в полости тела воронкой (нефростом) от которой идет проток - тоненькая петлеобразно изогнутая трубочка, открывающаяся наружу выделительной порой в боковой стенке тела. В каждом сегменте червя пара метанефридиев - правый и левый. Воронка и проток снабжены ресничками, вызывающими движение экскреторной жидкости. Нервная система имеет типичное для кольчатых червей строение (см. табл. 1), два брюшных нервных ствола, их узлы соединены между собой и образуют брюшную нервную цепочку. Органы чувств развиты очень слабо. У дождевого червя нет настоящих органов зрения, их роль выполняют отдельные светочувствительные клетки, находящиеся в кожном покрове. Там же помещаются рецепторы осязания, вкуса, обоняния. Как и гидра, дождевые черви способны к регенерации. Размножение происходит только половым путем. Дождевые черви - гермафродиты. В передней части их тела находятся семенники и яичники. Оплодотворение дождевых червей перекрестное. Во время копуляции и откладки яиц клетки пояска на 32-37-м сегменте выделяют слизь, служащую для образования яйиевого кокона, и белковую жидкость для питания развивающегося зародыша. Выделения пояска образуют своеобразную слизистую муфту. Червь выползает из нее задним концом вперед, откладывая в слизь яйца. Края муфты слипаются и образуется кокон, который остается в земляной норке. Эмбриональное развитие яиц происходит в коконе, из него выходят молодые черви. Ходы дождевых червей находятся преимущественно в поверхностном слое почвы до глубины 1 м, на зиму они спускаются до глубины 2 м. Через норки и ходы червей в почву проникают атмосферный воздух и вода, необходимые для корней растений и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Через свой кишечник за сутки червь пропускает столько почвы, сколько весит его тело (в среднем 4-5 г). На каждом гектаре земли дождевые черви ежесуточно перерабатывают в среднем 0,25 т почвы, а за год они выбрасывают на поверхность в виде экскрементов от 10 до 30 т переработанной ими почвы. В Японии разводят специально выведенные породы быстро размножающихся дождевых червей и используют их экскременты для биологического метода обработки почвы. В выращиваемых на такой почве овощах и фруктах повышается содержание сахара. На важную роль дождевых червей в процессах почвообразования впервые указал Ч. Дарвин. Кольчатые черви играют значительную роль в питании донных рыб, так как местами черви составляют до 50-60 % биомассы придонных слоев водоемов. В 1939-1940 гг. из Азовского в Каспийское море был переселен червь нереис, составляющий ныне основу пищевого рациона осетровых рыб Каспийского моря.

Класс пиявкиТело сегментировано. Кроме истинной метамерии, имеется ложная кольчатость - по несколько колец в одном сегменте. Параподий и щетинок нет. Вторичная полость тела редуцировалась; вместо нее имеются синусы и щели между органами. Кровеносная система незамкнутая; кровь лишь часть своего пути проходит по сосудам и изливается из них в синусы и лакуны. Органов дыхания нет. Половая система гермафродитная. Медицинские пиявки специально разводятся и затем рассылаются в больницы. Используются, например, при лечении глазных болезней, связанных с увеличением внутриглазного давления (глаукома), при кровоизлиянии в мозг и гипертонии. При тромбозах и тромбофлебитах гирудин понижает свертываемость крови и способствует растворению тромбов. |

76. Общая характеристика Кольчатые черви

Тип кольчатых червей, или кольчецов, охватывает около 9 тыс. видов червей, обладающих гораздо более сложной организацией, чем представители других типов червей.

Определенные черты строения личинок, очень напоминающих личиночные формы свободноживущих плоских червей (тело не разделено на сегменты и покрыто ресничным эпителием), позволяют предположить, что кольчецы произошли, так же как и круглые черви, от примитивных плоских червей, сходных по строению с современными ресничными червями. Это произошло более 600 млн. лет назад.

Тело у большинства форм состоит из отдельных колец – сегментов. Для многих кольчецов характерно наличие боковых подвижных выростов тела параподий и пучков щетинок, являющихся прообразом конечностей. У некоторых кольчатых червей на спинной части параподий расположены кожные выросты – жабры.

Наружной сегментации соответствует разделение внутренней полости тела перегородками на отдельные участки и посегментное расположение ряда внутренних органов. Правильно повторяются нервные узлы, кольцевые кровеносные сосуды, выделительные органы – метанефридии, карманы средней кишки и половые органы. Кожно-мускульный мешок состоит из кутикулы, эпителия, кольцевой и продольной мускулатуры, а также внутренней выстилки полости тела.

Нервная система представлена окологлоточным нервным кольцом с хорошо развитым надглоточным и менее выраженным подглоточным нервными узлами, а также брюшной нервной цепочкой, образующей узлы в каждом сегменте тела. От них отходят многочисленные нервы. Органы чувств лучше развиты у многощетинковых кольчатых червей и представлены одной или двумя парами глаз, расположенных на спинной стороне первого сегмента.

Кровеносная система замкнутая, состоит из сосудов, часть которых обладает сокращающимися стенками («сердца»), что обеспечивает циркуляцию крови. У некоторых групп кровеносная система отсутствует. Кровь у ряда форм содержит гемоглобин.

Дыхание осуществляется в большинстве случаев всей поверхностью тела, у некоторых имеются специальные выросты – кожные жабры.

Пищеварительная система сквозная, сложная, делится на глотку, пищевод, желудок и кишку, иногда имеющую боковые выросты; заканчивается заднепроходным отверстием.

Выделительная система представлена посегментно расположенными метанефридиями. Их воронка обращена в полость тела, а другой конец открывается наружу.

Размножение кольчатых червей происходит половым путем и бесполым – почкованием. Среди кольчецов встречаются раздельнополые виды и гермафродиты. У одних кольчецов имеется довольно сложная половая система, у других специальных половых органов нет – половые клетки образуются из внутренней выстилки полости тела и выводятся наружу через метанефридии.

Тип объединяет несколько классов, из них три основных Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки.

77. Характеристика и систематическое положение таксона Многощетинковые черви на примере нереиды.

Класс Многощетинковые черви

Тело многощетинковых кольчецов имеет различные придатки: параподии, чувствительные усики, щетинки – они служат для движения и являются органами чувств. Сильнее развиты придатки на головном отделе. Головной отдел представляет собой результат слияния нескольких (двух-трех) передних сегментов. Здесь расположены ротовое отверстие, пара щупиков и пара (или более) органов осязания – щупалец (антенн), имеющих разнообразную величину и форму.

Для многощетинковых характерно наличие парных параподий – коротких мускулистых подвижных выростов, расположенных по бокам тела на каждом сегменте. Параподия состоит из основной нерасчлененной части и двух ветвей – спинной и брюшной. От основания спинной и брюшной лопастей параподии отходит по тонкому щупальцевидному придатку – усику, выполняющему функции органов обоняния и осязания. Каждая из ветвей параподии содержит пучок щетинок, торчащих из нее концами наружу, и по одной крупной опорной щетинке. Они состоят из органического вещества, близкого по химическому составу к хитину.

Большинство многощетинковых встречается преимущественно в прибрежной полосе морей. Многие из них спускаются, однако, глубже 1000 м, а некоторые обнаружены даже на глубине 8 тыс. м. Сравнительно немногие виды ведут свободноплавающий образ жизни и, подобно другим планктонным животным, обладают стекловидным прозрачным телом. Донные многощетинковые, например нереида, лепидонотус, палоло, в основном ползают по дну среди водорослей, но многие из них ведут роющий образ жизни, проделывая в песке или в иле длинные норы. Таков крупный морской червь пескожил. Другие ведут сидячий образ жизни спирорбис, серпула и др.

78. Характеристика и систематическое положение таксона Малощетинковые черви на примере дождевого червя.

Класс Малощетинковые черви

В класс малощетинковых входят кольчатые черви, обладающие основными чертами типа, но с недоразвитыми щупальцами, параподиями и жабрами. Это связано с приспособлением к жизни в песчаных грунтах водоемов (трубочник) и в почве (дождевые черви).

Тело малощетинковых кольчатых червей сильно вытянутое, цилиндрическое. Мелкие формы едва составляют 0,5 мм, наиболее крупный представитель – земляной червь из Австралии – -достигает в длину 3 м. На переднем конце находится небольшая подвижная головная лопасть, лишенная глаз, антенн и щупалец. Сегменты туловища внешне одинаковы, число их обычно велико (90 – 600). Каждый сегмент, кроме самого переднего, несущего ротовое отверстие, снабжен маленькими щетинками, торчащими непосредственно из стенки тела и расположенными четырьмя пучками – парой боковых и парой брюшных.

Дождевые черви – гермафродиты, но оплодотворение у них перекрестное. Два червя сближаются и обмениваются сперматозоидами, которые поступают в их семяприемники. Затем на теле каждого червя образуется слизистая муфточка. Сокращениями мышц червь сдвигает ее к переднему концу тела. Когда муфточка проходит мимо отверстий протоков яичников и семяприемников, внутрь ее попадают яйцеклетки и сперматозоиды. Потом муфточка соскальзывает с червя и смыкается в кокон, где из оплодотворенных яиц развиваются маленькие черви.

Кроме полового размножения, у малощетинковых наблюдается и бесполое: тело червя делится на две части, у передней регенерирует задний конец тела, а у задней – передний.

Малощетинковые обитают в почве и пресных водоемах, лишь крайне редко встречаясь в морях. Пресноводные формы либо ползают по дну, либо, как трубочнuкu, сидят в вырытых в иле норках, высовывая из них в воду только заднюю половину тела. Наземные формы, как правило, ведут роющий образ жизни. Например, дождевой червь обитает в различных почвах, разрыхляя и обрабатывая их (особенно благоприятна эта его деятельность для почв огородов и садов). Эти животные, пропуская почву через свой кишечник, постоянно ее улучшают, насыщая органическими остатками и перемешивая, разрыхляют, обеспечивая доступ воздуха в более глубокие слои, повышают плодородие. В ряде случаев перенос дождевых червей в почвы, где их ранее не было, повышает урожайность огородных культур. В странах с влажным климатом дождевых червей больше. Однако переувлажненных почвах, а также на болотах, в особенности торфяных, дождевой червь не живет. Обитающие в почве кольчатые черви служат пищей для многих животных. Их поедают кроты, лягушки и некоторые пресмыкающиеся.

79. Морфофизиологическая характеристика, систематическое положение, значение для человека пиявки.

Всего известно около 250 видов пиявок, подавляющее большинство которых живут в пресных водоемах.

Покровы. Тело одето снаружи кутикулой. Лежащий под ней эпителий богат железистыми слизистыми клетками, а у осио вания эпителиальных клеток рассеяны многочисленные пигментные клетки, обусловливающие окраску пиявок.

Рис. 116. Анатомия медицинской пиявки:

/ – надглоточный нервный узел; 2

глотка; 3

■-пищевод; 4 –

желудок;

5

– задний выроет желудка; в

- средняя кишка; 7 –

задняя кишка; Н

- анальное отверстие; У

задняя присоска; 10-

ганглни брюшной нервной цепочки; // – мета-пефрндпи; 12

- моченой пузырь; 13

– семенные мешки; 14 –

семяпроводы; 15

- воронки мета-нефриднев; 16

- влагалище; 17

яичники; IS

придаток семенника; 19

- конулятннный орган; 20 -

предстательная железа; 21

боконаилакуна

Мускулатура развита очень сильно. В кожно-мускульном мешке три слоя мышечных волокон, которые тянутся в поперечном, диагональном и продольном направлениях к оси тела.

Полость тела сильно редуцирована и имеет вид системы лакун.

Нервная система. Есть брюшная нервная цепочка.

Органы чувств. Глаза, если имеются, отличаются примитивным строением.

В покровах чувствующие клетки и нервные окончания.

Рот ведет в ротовую полость, в которой у одних видов (например, у медицинской пиявки) расположены

три челюсти, снабженные множеством зубчиков (челюстные пиявки), у других имеется хоботок, которым они внедряются в покровы жертвы (хоботные пиявки).

Ротовая полость ведет в глотку, играющую роль сосательного аппарата. В глотку открываются одноклеточные слюнные железы.

У медицинских пиявок слюнные железы выделяют особое вещество - гирудин, обладающий свойством препятствовать свертыванию крови.

Передний отдел кишечного тракта имеет несколько пар кар-манообразных боковых выростов, увеличивающих их объем, что позволяет делать большой запас крови, которого хватает медицинской пиявке на 2-3 мес. Благодаря примеси гирудина кровь пиявок не свертывается и долго сохраняется в свежем виде. Переваривание происходит в эндодермальном отделе кишечника.

Дыхание у большинства видов происходит через покровы тела, но у некоторых видов есть жабры.

Органами выделения служат метанефридии.

Половая система. Пиявки - гермафродиты. Спаривание медицинских пиявок происходит весной близ водоема в сырой земле выше уровня воды. Крупные коконы их напоминают желуди. Они образуются к концу июня. Развитие пиявок в коконе длится около 5 недель. Половой зрелости пиявки достигают к 5 годам. Живут до 20 лет.

Практический интерес представляет медицинская пиявка, используемая для лечения больных людей. Гирудотерапия - лечение пиявками. Присосавшаяся пиявка вызывает местное капиллярное кровотечение, которое может ликвидировать венозный застой, усилить кровоснабжение участка тела, кроме этого, в кровь попадают вещества, оказывающие обезболивающий и противовоспалительный эффект. В результате улучшается микроциркуляция крови, уменьшается вероятность тромбозов, спадают отеки. Предполагается рефлексогенное воздействие.

В медицинской практике пиявку после использования снимают, прикладывая спиртовой тампон к её головному концу. Отделаться от нежелательной пиявки достаточно просто - нужно насыпать на присоску немного соли.

Также надо отметить, что пиявки, нападая на человека, вызывают гирудиноз.

80. Общая характеристика и систематика Моллюски.

МОЛЛЮСКИ

, тип беспозвоночных животных. Распространены по всему земному шару. Обитают в морях (особенно многочисленны в прибрежной зоне тропиче-ских морей), пресных водах и на суше. Разнообразны по внешнему облику и размерам. Как правило, имеют двусторонне-симметричное, несегментированное тело, состоящее из трёх отделов: головы, туловища и ноги.

У большинства моллюсков туловище покрыто известковой раковиной – цельной или состоящей из нескольких пластин. К раковине изнутри прилегает кожная складка, окружающая туловище, – мантия. В образующейся между мантией и туловищем т. н. мантийной полости размещаются органы дыхания – жабры. Сюда открываются также отверстия выделительных органов (почек), половых органов и анальное отверстие. Для передвижения у моллюсков имеется нога – мускулистый непарный вырост брюшной стенки тела. Раковина синтезируется мантией. В ней различают вершину и устье, через которое выходят голова и нога моллюска.

На голове расположены рот, щупальца, глаза. Во рту имеется специальный орган – тёрка, позволяющая соскабливать водоросли с камней. Кишечник обычно длиннее тела и свернут в туловище петлями. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и нескольких пар нервных узлов – ганглиев. Кровеносная система незамкнутая. Сердце состоит из желудочка, одного или двух предсердий и обычно окружено околосердечной сумкой – перикардом.

Тип моллюски насчитывает ок. 130 тыс. современных видов и является вторым по численности после членистоногих. В нём различают несколько классов, среди которых самые многочисленные – брюхоногие моллюски (улитки

), головоногие моллюски

и двустворчатые моллюски

.

Среди моллюсков встречаются как раздельнополые виды, так и гермафродиты. Оплодотворение может быть наружным или внутренним. Из оплодотворённого яйца выходит либо личинка (у морских видов), парящая некоторое время в воде, а затем оседающая на дно, либо сформировавшийся моллюск (у пресноводных и сухопутных видов), изредка наблюдается живорождение

. Живут моллюски от нескольких месяцев до нескольких десятков лет.

Моллюски служат кормом многим беспозвоночным, рыбам, китам. Устрицы, гребешки,

мидии, кальмары, виноградная улитка

и некоторые др. съедобны, объект промысла. Жемчуг и раковины моллюсков используют для изготовления ювелирных и др. изделий.

81. Систематика, морфология, физиология, размножение и развитие. на примере виноградной улитки. Экология и медицинское значение брюхоногих моллюсков.

Общая характеристика. Брюхоногие - моллюски, тело которых разделено на голову, туловище и ногу с широкой ползательнои подошвой. Раковина, если она имеется, целая, спирально завитая. Тело асимметричное. На голове имеются 1-2 пары щупалец.

У большинства хорошо развиты глаза. Дышат жабрами или легкими.

Строение и жизненные отправления. Форма тела брюхоногих разнообразна, обычно асимметричная в силу закрученности туловища спиралью. На голове имеются 1-2 пары способных втягиваться щупалец и хорошо развитые глаза, расположенные у некоторых видов на вершинах щупалец. Нога обычно широкая, с плоской подошвой. Большинство брюхоногих передвигаются скольжением по субстрату благодаря волнообразным изгибам подошвы ноги.

Раковина нередко имеет причудливую форму и яркую окраску. У брюхоногих, плавающих в толще воды морей, раковина в той или иной степени редуцирована. Она отсутствует также у наземных слизней, прячущихся на день в норки. В спокойном состоянии животного внутри раковины помещается только его туловище, но в случае опасности в нее втягивается все тело. Как правило, раковина брюхоногих изогнута спиралью, но у моллюска морского блюдца она конической формы.

Мантийная полость находится в нижних витках раковины. В нее открываются заднепроходное отверстие, мочеточники, иногда проток половых органов. У водных в ней размещаются органы дыхания - жабры. У воздушно-дышащих мантийная полость становится легким, открываясь наружу дыхательным отверстием. В стенках полости находится густое сплетение кровеносных сосудов.

Покровы брюхоногих богаты различными железами, в том числе слизистыми, которые обильны на подошве ноги.

Нервная система этих моллюсков состоит из нескольких пар ганглиев, связанных комиссурами.

Органы чувств. У брюхоногих имеются глаза, органы равновесия - статоцисты, находящиеся в ноге, органы осязания (щупальца) и химического чувства.

Органы пищеварения начинаются ротовым отверстием, расположенным на нижней стороне головы, которое ведет в глотку. В глотке находятся одна или две челюсти и терка (радула), имеющая вид пластинки с множеством расположенных поперечными рядами мелких зубчиков. Благодаря ей моллюск может отделять кусочки пищи и соскабливать обрастания (микронаселение с подводных растений и предметов). В глотку впадают протоки слюнных желез. Глотка переходит в пищевод, который открывается в желудок, принимающий протоки большой печени.

Из желудка пища попадает в среднюю, а затем в заднюю кишку.

Органы дыхания служат жабры пли легкие. К жаберным относятся все морские и часть пресноводных брюхоногих моллюсков. К числу легочных брюхоногих моллюсков относятся все наземные и многие пресноводные виды (прудовики, катушки и др.). Последние вынуждены периодически подниматься к поверхности водоема, чтобы набрать воздух в мантийную полость.

Кровеносная система представлена сердцем, сосудами и лакунами. Сердце лежит в околосердечной сумке. От пего отходят артериальные сосуды, которые изливают кровь в лакуны.

Органами выделения являются почки, воронки которых открываются в околосердечную сумку. Мочеточники заканчиваются в мантийной полости.

Органы размножения у брюхоногих имеют различное строение. Морские формы обычно раздельнополые, а наземные и многие пресноводные – гермафродиты. Оплодотворение яиц происходит внутри материнского организма.

Развитие происходит без превращений или с наличием стадии личинки. Есть виды живородящие.

Практическое значение брюхоногих моллюсков довольно велико. Они играют значительную роль в круговороте веществ в водоемах. Обитая на дне и потребляя различные органические отложения, они ускоряют их разложение. Многие служат кормом промысловых рыб, китов и ластоногих. Морские трубачи - источник цепного черного и розового жемчуга, пурпурные улитки имеют особые железы, из секрета которых получают пурпурную краску. Велико значение брюхоногих как вредителей растениеводства.

Наиболее хорошо изучена из всех брюхоногих моллюсков виноградная улитка. Виноградная улитка (Helix) - крупный моллюск с полосатой раковиной. Живут виноградные улитки не только на виноградниках, но и в парках, садах, на опушках лесов. Улитка роет в рыхлой земле ямку – гнездо, в неё помещает яйца, засыпает землёй и несколько раз проползает над своей кладкой – поверхность её теперь сглажена и неотличима от ближайших окрестностей. Через 25 дней из яиц почти одновременно выходят детёныши – крохотные улиточки, но уже с раковинкой (хотя та, по правде сказать, лишь формально может считаться их защитным домиком – полупрозрачна и от малейшего прикосновения ломается). Лишь через несколько лет они приобретут достаточно прочную раковину.

Объедая листья и почки виноградной лозы, улитки наносят вред виноградникам. Люди и не подозревают, как зубасты мирные виноградные улитки. Зубы у них расположены на языке. У американской садовой улитки их, например, более 14 тыс.! с помощью этой «тёрки» улитки и опустошают сады и огороды. В ряде стран Европы они ценятся как отличный деликатес, а в некоторых краях они – обычная пища населения и поедаются в огромном количестве.

82.Двустворчатые. Систематика, морфология, физиология, размножение и развитие. На примере беззубки обыкновенной. Экология и значение двустворчатых моллюсков.

Класс Двустворчатые (ракушки) объединяет малоподвижных морских и пресноводных моллюсков. Их тело заключено в раковину, состоящую из двух створок, соединённых между собой на спинной стороне при помощи связки и зубов. Открываются створки раковины пассивно благодаря эластичности связки; закрываются при помощи двух мышц-замыкателей, расположенных поперёк тела моллюска и прикреплённых своими концами к двум створкам раковины. Сокращением мышц створки притягиваются друг к другу. Ракушки обычно ещё менее подвижны, чем улитки, хотя и те особой быстротой не славятся. Чаще всего двустворчатые моллюски неподвижно лежат, прикрепившись к подводным предметам особыми нитями, которые называют биссусными. Из этих нитей во времена античности даже изготавливали дорогую ткань. А вот личинки ракушек бывают очень даже подвижны. Плавают, хлопая створками, разыскивают рыбу, чтобы намертво в неё вцепиться острыми крючками на краях раковинки. Вскоре личинка оказывается внутри небольшой опухоли на теле рыбы. Там вырастает, питаясь соками рыбы. Потом опухоль лопается, и молодая ракушка падает на дно. Так расселяются малоподвижные ракушки.

Главная особенность двустворчатых – отсутствие головного отдела тела, а, следовательно, глотки с тёркой. Тело двусторонне-симметричное, сплюснутое с боков; состоит из туловища и ноги, чаще всего имеющей форму клина и при раскрытых створках раковины выдвигающейся между ними. У прикреплённых моллюсков (устрица) ноги нет.

Тело покрыто мантией, которая прикрывает его, свешиваясь с боков в виде складок. На спинной стороне она срастается с телом моллюска. Нередко свободные края мантии на заднем конце тела местами срастаются, оставляя отверстия-сифоны для вывода и выхода воды из мантийной полости.

По обеим сторонам ноги расположены две пластинчатые жабры. Жабры, а также внутренняя сторона мантии покрыты ресничками, биением которых создаётся ток воды через вводный (нижний) сифон в мантийную полость. Вода с взвесью водорослей, бактерий процеживается через жабры и через выводной (верхний), сифон удаляется наружу. С поверхности жабр с помощью специальных ресничек пищевые частицы направляются в ротовое отверстие. Таким образом, жабры у двустворчатых моллюсков являются не только органом дыхания, но и фильтрующим устройством для отцеживания взвешенных в воде пищевых частиц. Такой способ добычи пищи характерен для малоподвижных организмов и называется фильтрационным.

Выделительная система представлена парными почками.

В связи с малоподвижным образом жизни, отсутствием головы и пассивным способом питания в нервной системе число ганглиев уменьшилось до трёх пар. Органы чувств развиты слабо.

Двустворчатые – раздельнополые животные. Оплодотворение чаще всего наружное.

Беззубка – типичный представитель двустворчатых моллюсков – обитает в пресных водоёмах со слабым течением. Имеет широкую тонкую раковину со слаборазвитым перламутровым слоем. Створки раковины соединены только при помощи эластичной связки, зубы отсутствуют, отсюда название – беззубка. Питается микроскопическими, взвешенными в воде растительными и животными организмами, бактериями.

Половые органы беззубок расположены в основании ноги. Выметанные самкой яйца попадают на собственные жабры, где они оплодотворяются спермой самца, занесённой вместе с водой в мантийную полость. Развившиеся личинки выносятся в воду. С помощью зубчиков на краях раковины они прикрепляются к жабрам или коже рыб после того, как они попадут из организма самки моллюска в воду. Некоторое время они питаются за счёт воспалённых тканей рыбы, подрастают и, выпав из опухоли на дно водоёма, продолжают расти и развиваться. Свободные личинки в жизненном цикле малоподвижных животных обеспечивают их расселение.

Значение двустворчатых в природе и хозяйстве велико и разнообразно. Устрицы, мидии, гребешки используются в пищу. Поскольку запасы этих моллюсков истощены, их разводят в больших количествах на морских «фермах» (специально подготовленные отмели и охраняемые от хищников небольшие бухты, искусственные водоёмы).

Пресноводные двустворчатые моллюски очищают воду прудов и озёр, в которых они обитают. Мясо пресноводных видов (перловицы, беззубки) используются для корма свиней и уток, а перемолотые раковины моллюсков – для минеральной подкормки молодняка. Из раковин моллюсков изготавливают перламутровые изделия – пуговицы, броши и др.

Самый крупный из двустворчатых моллюсков – гигантская тридакна. Зоологи находили моллюсков с раковиной длиной 137 см и весом 340кг (из которых 331 кг весила раковина). Среди двустворчатых есть немало видов, наносящих вред хозяйственной деятельности человека. Так, корабельный червь точит длинные извилистые ходы в древесине, из-за чего выходят из строя портовые сооружения, днища кораблей. От раковины у них остался лишь рудимент – этот-то рудимент и служит им сверлом. Источенную червём доску можно проткнуть пальцем. Длина червя около 2 метров. Моллюск дрейссена прикрепляется к различным гидротехническим сооружениям (водозаборным трубам, защитным решёткам), что затрудняет проход воды и требует постоянной чистки от обрастаний.

В естественных водоёмах велика роль двустворчатых моллюсков как биологических фильтров, способствующих самоочищению воды. Они являются излюбленной пищей притонных рыб.

83. Головоногие моллюски. Систематика, анатомия, физиология, размножение и развитие. Экология и практическое использование головоногих моллюсков.

ГОЛОВОНО́ГИЕ, класс наиболее высокоорганизованных морских моллюсков. Длина со щупальцами колеблется от 1 см до 5 м, а у гигантского кальмара достигает 18 м. Форма тела очень разнообразна и зависит от образа жизни моллюсков. Обитатели толщи воды, к которым относится большинство кальмаров, имеют вытянутое, торпедообразное тело. Для бентосных видов, среди которых преобладают осьминоги, характерно мешковидное тело. У каракатиц, живущих в придонном слое воды тело уплощено в спинобрющном направлении. Узкие, шаровидные или похожие на медуз планктонные виды головоногих отличаются мелкими размерами и студенистым телом.

Другая часть ноги превращается в воронку, играющую важную роль при движении. Она прирастает к брюшной стороне тела, открываясь одним концов в мантийную полость, а другим - во внешнюю среду. Мантийная полость у головоногих расположена на брюшной стороне тела. На месте перехода туловища в голову она сообщается с внешней средой поперечным брюшным отверстием. Для его замыкания у большинства головоногих на брюшной стороне туловища образуются парные полулунные ямки. Напротив них на внутренней стороне мантии лежат два твердых, армированных хрящем бугорка, т. н. запонки. В результате сокращения мышц запонки входят в полулунные углубления, плотно пристегивая мантию к туловищу. Когда брюшное отверстие открыто, вода свободно проникает в мантийную полость, омывая лежащие в ней жабры. После этого происходит замыкание мантийной полости и сокращение ее мускулатуры. Вода с силой выталкивается из воронки, лежащей между двумя запонками, и моллюск, получая обратный толчок, движется вперед задним концом тела. Такой способ движения называется реактивным.

У подавляющего большинства современных головоногих моллюсков раковина рудиментарна и скрыта под кожей. Только у наутилусов сохраняется наружная, спиральнозакрученная раковина, поделенная на внутренние камеры. У каракатиц раковина, как правило, имеет вид крупной пористой известковой пластинки. Только у спирулы сохраняется скрытая под кожей спиральнозакрученная раковина. У кальмаров от раковины сохраняется только тонкая роговая пластинка, тянущаяся вдоль спинной стороны тела. У осьминогов раковина практически полностью редуцирована и от нее остаются только небольшие кристаллики углекислой извести. У самок аргонавтов (одного из видов осьминогов) развивается особая выводковая камера, по форме очень напоминающая наружную раковину. Однако это только кажущееся сходство, поскольку она выделяется эпителием щупалец и предназначена только для защиты развивающихся яиц.

Все головоногие являются хищниками и питаются различными ракообразными и рыбами. Для захвата добычи они используют щупальца, а для умерщвления - мощные роговые челюсти. Они расположены в мускулистой глотке и напоминают клюв попугая. В глотку открываются 1 или 2 пары слюнных желез. Их секрет содержит гидролитические ферменты, расщепляющие полисахариды и белки. Нередко выделения второй пары слюнных желез ядовиты. Яд также помогает обездвиживать и умерщвлять крупную добычу. Непосредственно перед анальным отверстием в просвет задней кишки открывается проток чернильной железы. Она выделяет темный секрет, небольшое количество которого способно замутить большое количество воды. Головоногие используют его, спасаясь от преследования хищников.

Одной из отличительных черт головоногих является наличие у них внутреннего хрящевого скелета. Хрящ, сходный по строению с хрящем позвоночных, окружает головное скопление ганглиев, образуя хрящевую капсулу. От нее отходят отростки, армирующие глазные отверстия и органы равновесия. Кроме того, опорные хрящи развиваются в запонках, основании щупалец и плавников. Все головоногие - раздельнополые животные; у некоторых из них хорошо выражен половой диморфизм. Оплодотворение наружно-внутреннее и происходит не в половых путях самки, а в ее мантийной полости. Некоторые виды проявляют заботу о потомстве, вынашивая и охраняя развивающиеся яйца. Развитие прямое.

Около 650 современных видов, относящиеся к 2 подклассам: наутилоидеи и колеоиды. Вымерших видов значительно больше - около 11 тыс. Они относятся к 3 подклассам: аммониты, белемниты и бактриты. Современные головоногие широко распространены во всех морях (кроме опресненных). Живут в толще воды и на дне. Несмотря на то, что все они являются хищниками, нередко сами служат пищей многим рыбам и морским млекопитающим. Некоторые головоногие съедобны и являются объектом промысла.

84. Членистоногие. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское значение.

Ароморфозы типа Членистоногие:

1) наружный скелет;

2) членистые конечности;

3) поперечно-полосатая мускулатура;

4) обособление и специализация мышц.

Тип Членистоногие включает в себя подтипы Жабернодыща-щие (медицинское значение имеет класс Ракообразные), Хелице-ровые (класс Паукообразные) и Трахейнодышащие (класс Насекомые).

В классе Паукообразные медицинское значение имеют представители отрядов скорпионы (Scorpiones), Пауки (Arachnei) и Клещи (Acari).

Морфология

Для членистоногих характерна трехслойность тела, т. е. развитие из трех зародышевых листков. Имеются билатеральная симметрия и гетерономная членистость тела (сегменты тела имеют разное строение и выполняемые функции). Характерно наличие метамерно расположенных членистых конечностей. Тело состоит из сегментов, которые формируют три отдела – голову, грудь и брюшко. Некоторые виды имеют единую головогрудь, у других сливаются все три отдела. Членистые конечности работают по принципу рычага. Имеется наружный хитиновый покров, который выполняет защитную роль и предназначен для прикрепления мышц (наружный скелет). В силу нерастяжимости хитинизиро-ванной кутикулы рост членистоногих связан с линькой. У высших ракообразных хитин пропитан солями кальция, у насекомых – белками. Полость тела – миксоцель, образуется в результате слияния первичной и вторичной эмбриональных полостей.

Характерно наличие пищеварительной, выделительной, дыхательной, кровеносной, нервной, эндокринной и половой систем.

Пищеварительная система имеет три отдела – передний, средний и задний. Заканчивается анальным отверстием. В среднем отделе имеются сложные пищеварительные железы. Передний и задний отделы имеют кутикулярную выстилку. Характерно наличие сложно устроенного ротового аппарата.

Выделительная система у разных видов построена по-разному. Представлена видоизмененными метанефридиями (зелеными или коксальными железами) или мальпигиевыми сосудами.

Строение органов дыхания зависит от той среды, где обитает животное. У водных представителей – это жабры, у наземных видов – мешковидные легкие или трахеи. Жабры и легкие являются видоизмененными конечностями, трахеи – впячиваниями покровов.

Кровеносная система незамкнутая. На спинной стороне тела имеется пульсирующее сердце. Кровь переносит только питательные вещества, но не кислород.

Нервная система построена из головного нервного узла, окологлоточных комиссур и брюшной нервной цепочки из частично сросшихся нервных узлов. Самые крупные ганглии – подглоточ-ный и надглоточный – расположены на переднем конце тела. Прекрасно развиты органы чувств – обоняния, осязания, вкуса, зрения, слуха, органы равновесия.

Имеются эндокринные железы, которые, как и нервной система, играют регуляторную роль.

Большинство представителей типа раздельнополы. Выражен половой диморфизм. Размножение только половое. Развитие прямое или непрямое, в последнем случае – с полным или неполным метаморфозом.

85. Ракообразные. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское значение

Строение

Размеры - от 1 мм (планктонные формы) до 80 см в длину (размах ног - до 2 метров). Камчатский краб (Alaskan king crab, или Paralithodes camtschatica) достигает веса 10 кг, а Гигантский Тасманийский краб (Pseudocarcinus gigas) – до 14 кг.

Внешний панцирь ракообразных - кутикула - содержит хитин и кальций, что делает его невероятно прочным, является внешним скелетом и защищает организм от внешних механических воздействий. По мере роста ракообразные вынуждены менять панцирь, линять, заменяя его другим, большего размера.

Тело ракообразных состоит из многих сегментов, которые обычно группируются в три тагмы: голову, торакс и абдомен.

Ракообразные отличаются от других членистоногих наличием двух пар головных усиков, так называемые антенуллы и антенны, которые являются органами чувств.

Отличительные признаки от других членистоногих:

- Органы дыхания – жабры, развивающиеся на особых выростах ног. Мелкие представители дышат всей поверхностью.

- На голове две пары усиков, простые и сложные глаза, три пары челюстей, служащих для захвата и размельчения пищи.

- Тело сегментировано и разделено на голову, грудь и брюшко. Нередко голова сливается с грудью, образуя головогрудь.

- Грудные конечности разнообразны и выполняют различные функции: двигательную, дыхательную и другие. Брюшные ножки не у всех ракообразных.

- Конечности сохраняют свое примитивное строение – они обычно двуветвистой формы. В процессе эволюции одна из ветвей редуцируется и конечности становятся одноветвистыми.Во всем мире ежегодно вылавливают около 1 млн. т. речных раков и обитающих в море креветок и крабов.

Образ жизни

Ракообразные, в основном, ведут водный образ жизни, за исключением ряда амфибиотических форм из числа десятиногих ракообразных и сухопутных мокриц (специализированной группы равноногих ракообразных).

Размножение

Раки раздельнополые. У некоторых ракообразных наблюдается партеногенетическое (девственное, без оплодотворения) размножение. Из неоплодотворенных яиц выходят самки, которые в свою очередь, откладывают неоплодотворенные яйца.

У многих пресноводных представителей из семейства циприд Cypridae самцы вообще неизвестны. В условиях аквариума особей вида Herpetocypris reptans содержали в течение 30 лет, причем всё это время происходило партеногенетическое размножение, и самцы ни разу не появились. Есть виды, которые в северной части области распространения размножаются партеногенетически, а в южной встречаются и самцы и самки и наблюдается процесс оплодотворения.

Классификация

Креветка Macrobrachium formosense Bate, 1868 из класса высших раков

Подтип ракообразных делится на 800 семейств (Martin, 1999) и шесть классов:

Жаброногие (Branchiopoda)

Цефалокариды (Cephalocarida)

Высшие раки (Malacostraca)

Челюстеногие (Maxillopoda) - включает усоногих (морской жёлудь и др.)

Ракушковые (Ostracoda)

Ремипедии (Remipedia)

86. Паукообразные. Классификация. Характерные черты организации. Медицинское значение

Паукообра́зные (лат. Arachnoidea или Arachnida) - класс беспозвоночных животных типа членистоногих. Типичные представители: пауки, скорпионы, клещи.

Характерные особенности Править

Ходильных ног четыре пары, что сразу отличает их от насекомых. Характерной особенностью паукообразных является тенденция к слиянию члеников тела, образующих головогрудь и брюшко.

Тело в большинстве случаев состоит из двух отделов, головогруди и брюшка, реже оно совсем не расчленено (некоторые клещи, тихоходы).

Головогрудь (Cephalothorax) обыкновенно цельная, реже разделена на два сегмента, собственно голову и грудь (у бихорок), иногда же она сливается с брюшком (у клещей), снабжена шестью парами конечностей.

Брюшко лишено конечностей и состоит из явственно отделенных друг от друга или же слитых колец.

Покровы Править

У паукообразных они несут относительно тонкую хитиновую кутикулу, под которой находится гиподерма и базальная мембрана. Кутикула предохраняет организм от потери влаги при испарении, поэтому паукообразные заселили самые засушливые районы земного шара. Прочность кутикуле придают белки, инкрустирующие хитин.

Органы дыхания Править

Файл:Arthro characters.jpeg

Основные отличия паукообразных и насекомых (слева постельный клоп; справа коричневый паук отшельник) : конечности (1), сегментированное тело (2), покров (3)

Органами дыхания служат трахеи (у бихорхов, лжескорпионов, сенокосцев и некоторых клещей) или так называемые легочные мешки (у скорпионов и жгутоногих), иногда те и другие вместе (у пауков); у низших же паукообразных обособленных органов дыхания не имеется; эти органы открываются наружу на нижней стороне брюшка, реже - и головогруди, одной или несколькими парами дыхательных отверстий (stigma).

Легочные мешки являются более примитивными структурами. Считается, что они произошли в результате видоизменения брюшных конечностей в процессе освоения наземного образа жизни предками паукообразных, при этом конечность впятилась в брюшко. Легочный мешок у современных паукообразных представляет собой углубление в теле, его стенки образуют многочисленные листовидные пластинки с обширными лакунами, заполненными гемолимфой. Через тонкие стенки пластинок происходит газообмен между гемолимфой и воздухом, поступающим в легочный мешок через отверстия дыхалец, расположенных на брюшке. Легочное дыхание имеется у скорпионов (четыре пары легочных мешков), жгутоногих (одна или две пары) и низкоорганизованных пауков (одна пара).

У лжескорпионов, сенокосцев, сольпуг и некоторых клещей органами дыхания служат трахеи, а у большинства пауков (кроме самых примитивных) одновременно имеются и легкие (сохраняется одна – передняя пара) и трахеи. Трахеи представляют собой тонкие ветвящиеся (у сенокосцев) или неветвящиеся (у лжескорпионов и клещей) трубочки. Они пронизывают внутри тело животного и открываются наружу отверстиями стигм на первых сегментах брюшка (у большинства форм) или на I сегменте груди (у сольпуг). Трахеи лучше приспособлены к воздушному газообмену, чем легкие.

У некоторых мелких клещей специализированные органы дыхания отсутствуют, у них газообмен осуществляется, как и у примитивных беспозвоночных, через всю поверхность тела.

Нервная система и органы чувствПравить

Нервная система паукообразных отличается разнообразием строения. Общий план ее организации соответствует брюшной нервной цепочке, однако имеется ряд особенностей. В головном мозге отсутствует дейтоцеребрум, что связано с редукцией придатков акрона – антеннул, которые иннервируются этим отделом мозга у ракообразных, многоножек и насекомых. Сохраняются передний и задний отделы головного мозга – протоцеребрум (иннервирует глаза) и тритоцеребрум (иннервирует хелицеры).

Ганглии брюшной нервной цепочки часто концентрируются, образуя более или менее выраженную ганглиозную массу. У сенокосцев и клещей все ганглии сливаются, образуя кольцо вовкруг пищевода, однако у скорпионов сохраняется выраженная брюшная цепочка ганглиев.

Органы чувств у паукообразных развиты по-разному. Наибольшее значение для пауков имеет осязание. Многочисленные осязательные волоски – трихоботрии – в большом количестве рассеяны по поверхности тела, особенно их много на педипальпах и ходильных ногах. Каждый волосок подвижно прикреплен ко дну специальной ямки в покровах и соединен с группой чувствительных клеток, которые находятся у его основания. Волосок воспринимает малейшие колебания воздуха или паутины, чутко реагируя на происходящее, при этом паук способен по интенсивности колебаний различать природу раздражающего фактора.

Органами химического чувства служат лировидные органы, которые представляют собой щели в покровах длиной 50-160 мкм, ведущие в углубление на поверхности тела, где находятся чувствительные клетки. Лировидные органы рассеяны по всему телу.

Органами зрения паукообразных являются простые глаза, количество которых у разных видов варьирует от 2 до 12. У пауков они расположены на головогрудном щите в виде двух дуг, а у скорпионов одна пара глаз располагается спереди и еще несколько пар – по бокам. Несмотря на значительное количество глаз, зрение у паукообразных слабое. В лучшем случае они способны более или менее отчетливо различать предметы на расстоянии не более 30 см, а большинство видов – и того меньше (например, скорпионы видят только на расстоянии несколько см). Для некоторых бродячих видов (например, пауков-скакунов) зрение более важно, поскольку с его помощью паук высматривает добычу и различает особей противоположного пола.

Пищеварительная и выделительные системы Править

Пищеварительная система приспособлена к питанию полужидкой пищей.

Кишечник состоит из узкого пищевода, принимающего слюнные железы, желудка, снабженного парными и непарными отростками, и задней кишки, обыкновенно с расширенной клоакой, впереди которой впадают выделительные, так называемые мальпигиевы железы.

Существуют и другие выделительные органы, так называемые коксальные железы.

Половые органы

Кроме тихоходов, все паукообразные раздельнополы и в большинстве случаев представляют резко выраженный половой диморфизм.

Половое отверстие у обоих полов расположено при основании брюшка, большинство откладывает яйца, но некоторые отряды живородящи (скорпионы, бихорхи, жгутоногие).

Специальные органы Править

Некоторые отряды имеют специальные органы.

ядоносный аппарат - скорпионы и пауки

прядильный аппарат - пауки и лжескорпионы.

Среда обитания

Паукообразные почти исключительно хищники, только некоторые клещи (Oribatidae) питаются растительными веществами.

Паукообразные играют важную роль в природе и жизни человека, уничтожая мух, комаров и др. насекомых. В то же время многие наносят вред животным и человеку (ядовитые паукообразные, клещи).

Тело кольчецов расчленено на головной отдел (простомиум ), следующие за ним кольца (или сегменты, или метамеры ), число которых, как правило, велико (несколько десятков), и задний отдел (анальную лопасть, или пигидиум ). Головной отдел у морских червей, называемых многощетинковыми, хорошо выражен и несет на себе разные придатки: широкие, узкие и т. д. (рис. 61). У пресноводных и наземных кольчецов головной отдел выражен слабо (рис. 61). С простомиумом может срастаться несколько передних колец. Сегменты тела, как правило, сходны по своему строению. Такое расчленение называется гомономной сегментацией или гомономией метамерией. Оно не только наружное, но глубоко внутреннее, так как каждый сегмент отделен от соседних перегородками и имеет комплект органов.

Кожный покров состоит из однослойного эпителия и выделенной им тонкой кутикулы (рис. 62). В коже много желез, которые выделяют слизь, облегчающую передвижение червей, и другие секреты (например, вещества, способствующие у раздельнополых кольчецов привлечению самок к самцам, ядовитые для других животных, и т. д.).

Нервная система. Эта система развита значительно лучше, чем у других червей, и в ее строении очень ярко отражено расчленение тела кольчецов на сегменты. Центральный отдел ее состоит, как правило, из двух головных узлов, лежащих на спинной стороне, окологлоточных тяжей, переходящих на брюшной стороне в цепочку, обычно очень длинную и образующую в каждом сегменте узел (рис. 63, Б), чем объясняется ее название. Таким образом, брюшная цепочка образовалась из двух тяжей. У низших форм типа тяжи остаются разделенными на всем своем протяжении и соединены перемычками, что напоминает лестницу (рис. 63, А). Такая система менее централизована, она похожа на центральную нервную систему низших червей - плоских и первичнополостных (см. рис. 31, Б, и 54).

Узлы и тяжи типичных кольчатых червей развиты значительно лучше и строение их более сложно, чем у последних. Вся центральная система кольчецов отделена от эпидермиса, в то время как у низших червей она еще соединена с эпидермисом. Каждый узел брюшной цепочки иннервирует и воздействует на работу органов, расположенных в кольце, где находится узел. Головные узлы, развитые лучше, чем узлы цепочки, координируют работу последних и через них деятельность всего тела. Кроме того, они иннервируют глаза и другие органы чувств, расположенные в головном отделе тела.

Органы чувств разнообразны. В коже рассеяны осязательные клетки, которых особенно много на придатках тела. Имеются органы, воспринимающие химические раздражения. Светочувствительные органы имеются у всех кольчатых червей. Самые простые из них представлены специальными клетками, рассеянными по всей коже. Поэтому почти у всех кольчецов кожа чувствительна к световым раздражениям. На переднем конце тела, а у ряда пиявок и на заднем, светочувствительные органы усложняются и превращаются в глаза. У ряда форм имеются органы равновесия, похожие по своему строению на аналогичные органы медуз и других низших животных.

Прогрессивное развитие нервной системы кольчатых червей обеспечивает более сложные и энергичные движения их тела, активную работу всех систем органов, лучшее согласование функций всех частей организма, более сложное поведение и делает возможным более тонкое приспособление этих животных в окружающей среде.

Двигательная система. Эта система у кольчатых червей более совершенная, чем у ранее изученных червей. Ресничное движение свойственно только личинкам, у взрослых форм, за редким исключением, оно отсутствует, и их передвижение совершается только благодаря работе мышц. Кожно-мускульный мешок развит значительно лучше, чем у плоских и первичнополостных червей (ср. рис. 32, 53 и 62). Под эпидермисом лежит хорошо развитый слой кольцевых мышц (рис. 62), состоящих из длинных волокон с ядрами. При сокращении этих мышц тело червя становится более тонким и длинным. За кольцевыми мышцами идет значительно более толстый слой продольных мышц, сокращение которых укорачивает тело и делает его более толстым. Одностороннее сокращение продольных и некоторых других мышц приводит к изгибу тела и к изменению направления движения. Кроме того, имеются мышцы, идущие от спинной стороны к брюшной: мышцы, проходящие в перегородках, разделяющих кольца; мышцы различных придатков тела, играющих вспомогательную роль в передвижении червей, и др. Сила мышц кожно-мускульного мешка велика и позволяет червям бысгро проникать глубоко в грунт. Многие кольчатые черви могут плавать. Опорой для мышц в основном служит гидроскелет, образуемый жидкостью полости тела, а также пограничные образования.

Движение кольчатых червей облегчается вспомогательными придатками (см. рис. 61, 62, 64): щетинками (имеются у подавляющего большинства видов) и параподиями (имеются у большинства морских червей). Щетинки (см. рис. 62, 64, А, Б) представляют собой твердые образования из органического вещества, очень сложного углевода - хитина, разной формы, толщины и длины. Щетинки образуются и приводятся в движение специальными мышечными пучками. Щетинки расположены (одиночно или пучками) правильными продольными рядами почти на всех кольцах червей. Параподии (рис. 64,В) представляют собой мощные боковые выросты тела с хорошо развитой мускулатурой. Параподии соединены с телом подвижно, и эти придатки действуют по типу простого рычага. Каждая параподия обычно состоит из двух лопастей: спинной и брюшной, которые, в свою очередь, могут подразделяться на лопасти второго порядка. Внутри каждой из главных лопастей имеется опорная щетинка. Параподии несут пучки щетинок, далеко выдающихся за пределы тела. На параподии имеются два щупика - спинной и брюшной, в эпидермисе которых находятся различные органы чувств, воспринимающие механические и другие раздражения. Передвижение кольчатых червей сильно облегчается расчленением их на кольца, в результате чего увеличивается гибкость тела.

В теле кольчецов имеются уплотненные пластинки, называемые пограничными образованиями , которые подстилают эпидермис, разделяют мышцы, сильно развиты в перегородках между кольцами. Они придают прочность всему телу, служат опорой для двигательного аппарата, важны для функционирования кровеносной и пищеварительной систем и выполняют защитную роль.

Кровеносная система. У кольчатых червей в связи со значительным усложнением строения их тела и резко возросшей активностью их жизнедеятельности развилась более совершенная система переноса веществ - кровеносная. В ее состав входят два главных сосуда - спинной и брюшной (рис. 62 и 65). Первый проходит над кишкой, вплотную подходя к его стенкам, второй - под кишкой. В каждом сегменте оба сосуда соединены кольцевыми сосудами. Кроме того, имеются более мелкие сосуды - особенно много их в стенках кишечника, в мускулатуре, в коже (через которую происходит обмен газов), в перегородках, разделяющих сегменты тела, и т. д. Кровь движется благодаря сокращению самих сосудов, главным образом спинного и передних кольцевых, в стенках которых хорошо развиты мышечные элементы.

Кровь состоит из жидкой части - плазмы , в которой плавают кровяные клетки - форменные элементы крови . В плазме имеются дыхательные пигменты, т. е. особые сложные органические соединения. Они поглощают кислород в органах дыхания и отдают его тканям организма. У некоторых кольчецов в плазме имеется один из наиболее совершенных дыхательных пигментов - гемоглобин; у этих кольчецов цвет крови красноватый. Большей частью в крови кольчатых червей находятся другие пигменты и цвет ее бывает зеленоватый, желтоватый и т. д. Клетки крови довольно разнообразны. Среди них есть фагоциты, выпускающие, подобно амебам, ложноножки, захватывающие бактерии, всякие инородные тела, отмирающие клетки тела и переваривающие их. Как отмечалось ранее, фагоциты имеются у всех животных. Таким образом, кровеносная система не только обеспечивает перенос разных веществ, но выполняет и другие функции.

Полость тела. Полость тела кольчецов отличается по строению от первичной полости. Последняя не имеет собственных стенок: с наружной стороны она ограничивается мышцами кожно-мускульного мешка, с внутренней - стенкой кишечника (см. рис. 53). Полость же тела кольчатых червей, называемая вторичной или целомом , окружена однослойным эпителием, который, с одной стороны, прилегает к кожно-мускульному мешку, а с другой - к кишечнику (см. рис. 62). Следовательно, стенка кишечника становится двойной . Целом наполнен водянистой жидкостью, постоянно находящейся в движении, в которой плавают клетки, похожие на клетки крови (фагоциты, клетки с дыхательными пигментами и др.). Таким образом, вторичная полость тела кроме роли гидроскелета выполняет функции, сходные с таковыми крови (перенос веществ, защита от болезнетворных организмов и др.). Однако следует подчеркнуть, что целомическая жидкость движется медленнее крови и она не может войти в такое тесное соприкосновение со всеми частями тела, как разветвленная сеть капилляров.

Дыхательная система. У кольчатых червей обмен газов в основном происходит через кожу, но процессы дыхания в связи с появлением кровеносной системы и целома у них более совершенны, чем у ранее рассмотренных червей. Многие кольчецы, преимущественно морские, имеют разветвленные придатки, играющие роль жабр (см. рис. 61, Б). Дыхательная поверхность увеличивается также благодаря наличию разных выростов тела. Усовершенствование процессов дыхания имеет большое значение для кольчатых червей в связи с активизацией их образа жизни.

Выделительная система. Основными органами выделения являются метанефридии (рис. 66, Б). Типичный метанефридий состоит из воронки и длинной извитой трубочки, в стенках которой разветвляются кровеносные сосуды. В каждом сегменте, за исключением некоторых, по два этих органа, слева и справа от кишечника (см. рис. 65). Воронка обращена в полость одного сегмента, а трубочка пронизывает перегородку, проходит в другой сегмент и открывается наружу на брюшной стороне тела. Продукты диссимиляции извлекаются метанефридиями из целомической жидкости и из оплетающих их кровеносных сосудов.

У ряда кольчатых червей с метанефридиями связаны трубочки протонефридиального типа, замкнутые на концах, обращенных в полость тела, пламенными клетками. Возможно, что метанефридии возникли из протонефридий, которые соединились с воронками, развившимися на перегородках между кольцами (рис. 66, А). Предполагают, что эти воронки, называемые целомодуктами , первоначально служили для выхода из полости тела половых продуктов.

На стенках целома имеются многочисленные клетки, поглощающие из полостной жидкости продукты распада. Особенно много таких клеток, называемых хлорагогенными , имеется на стенках средней части кишечника. Продукты распада, изъятые из целомической жидкости и заключенные в названных клетках, не могут больше оказывать вредное воздействие на организм. Клетки, нагруженные такими продуктами, могут через метанефридии или через поры в стенках тела выходить наружу.

Пищеварительная система. Пищеварительная система кольчецов (см. рис. 65) в связи с более активным, чем у ранее рассмотренных групп животных, образом жизни и прогрессом всей организации тоже более совершенна. У кольчецов: 1) больше выражено разделение пищеварительной системы на различные отделы, каждый из которых выполняет свою функцию; 2) строение стенок пищеварительной трубки более сложное (более развиты пищеварительные железы, мускулатура и др.), в результате чего лучше обрабатывается пища; 3) кишечник связан с кровеносной системой, благодаря чему переваривание пищевых веществ и их всасывание идет более интенсивно и улучшено снабжение его веществами, необходимыми для выполняемой им работы.

Пищеварительная трубка, как правило, прямая и разделяется на следующие отделы: ротовая полость, глотка, пищевод, который может расширяться в зоб, мускулистый желудок (имеется у ряда видов, например у дождевых червей), средняя кишка (обычно очень длинная), задняя кишка (сравнительно короткая), открывающаяся наружу анальным отверстием. В глотку и пищевод впадают протоки желез, секрет которых имеет значение в обработке пищи. У многих хищных многощетинковых кольчецов глотка вооружена челюстями, передняя часть пищеварительной трубки может выворачиваться в виде хобота, что помогает овладеть жертвой и проникнуть в ее тело. Средняя кишка у ряда видов имеет глубокое впячивание (тифлозоль ), тянущееся вдоль всей спинной стороны этой кишки (см. рис. 62). Тифлозоль увеличивает поверхность кишечника, что ускоряет переваривание и всасывание пищи.

Размножение. Одни кольчецы размножаются бесполым и половым способами, у других наблюдается только половое размножение. Бесполое размножение происходит путем деления. Часто в результате деления может получиться цепочка червей, которые не успели еще разойтись.

Строение полового аппарата различно. Многощетинковые кольчецы (они обитают в морях) раздельнополы и имеют просто устроенный половой аппарат. Половые железы развиваются у них на стенках целома, половые клетки выходят в воду через разрывы в стенках тела или через метанефридии и оплодотворение яйцеклеток происходит в воде. Кольчецы, живущие в пресной воде и в сырой земле (малощетинковые), а также все пиявки гермафродиты, их половой аппарат имеет сложное строение, оплодотворение внутреннее.

Развитие. Дробление оплодотворенного яйца, в результате которого образующиеся бластомеры располагаются по спирали (рис. 67), напоминает те же процессы у ресничных червей. Многощетинковые кольчецы развиваются с превращением: из их яиц образуются личинки трохофоры (рис. 68), совсем не похожие на взрослых червей и превращающиеся в последних только после сложных преобразований. Трохофора - планктонный организм. Она очень мала, прозрачна, по экватору ее тела обычно проходят два пояса ресничек: один, верхний, над ртом, другой, нижний, под ртом. Следовательно, трохофора состоит из двух частей: верхней, или передней, и нижней, или задней, заканчивающейся анальной лопастью. У трохофор некоторых видов может быть несколько поясов ресничек. На верхнем конце торчит пучок ресничек, прикрепленных к темянной пластинке (личиночному органу чувств). Под пластинкой находится нервный центр, от которого отходят нервы. Мышечная система состоит из волокон, идущих в разных направлениях. Кровеносной системы нет. Пространство между стенками тела и кишечником представляет собой первичную полость тела. Органы выделения - протонефридии. Пищеварительный аппарат состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего, заканчивающегося анальным отверстием. Благодаря работе ресничек личинка движется и в рот поступает пища, состоящая из микроскопических организмов и органических кусочков. Некоторые трохофоры активно захватывают ртом мелких животных. По своему строению трохофора напоминает первичнополостных червей, но в некоторых отношениях она похожа и на личинок морских ресничных червей. Стенки тела, нервная система, протонефридии, начало и конец пищеварительного аппарата трохофоры образовались из эктодермы, больщая часть кишечника - из энтодермы, мышечные волокна - из клеток, называемых мезенхимными и происходящих из обоих слоев.

При превращении трохофоры во взрослого червя она претерпевает ряд существенных изменений. В этих изменениях важнейшую роль играют зачатки третьего зародышевого листка - мезодермы . Одни зачатки мезодермы имеются еще у личинки до начала метаморфоза, они лежат с каждой стороны между стенками тела и задней частью кишечника (рис. 68,В,12). Другие зачатки мезодермы образуются позднее от переднего края анальной лопасти, который превращается в зону роста червя (рис. 68, В, 13). Метаморфоз личинки начинается с того, что задняя часть ее удлиняется и перетяжками стенок тела подразделяется на 3, 7, редко больше сегментов. После этого удлиняются и зачатки мезодермы, лежащие между стенками тела и задней частью кишечника, и делятся на столько же участков, сколько образовалось сегментов в результате наружных перетяжек. В каждом кольце их два (рис. 68, Д, 14). Сегменты, образовавшиеся из задней части трохофоры, называются личиночными или ларвальными , они характерны для поздних стадий развития трохофоры, когда она уже начинает немного походить на взрослого червя, но еще имеет мало сегментов. В процессе дальнейшего развития сегменты образуются упомянутой выше зоной роста. Эти сегменты называются послеличиночными , или постларвальными (рис. 68, Д). Их образуется столько, сколько сегментов имеет взрослый червь данного вида. В постларвальных сегментах сначала делятся на участки мезодермальные зачатки (по два в каждом кольце), а потом наружные покровы.

Основные системы органов взрослого червя образуются следующим образом (рис. 69, А). Из эктодермы развиваются эпидермис, нервная система, передний и задний концы пищеварительной трубки. Мезодермальные зачатки в каждом кольце растут и вытесняют при этом первичную полость. В конце концов правые и левые зачатки сходятся над и под кишечником, так что вдоль него, сверху и снизу, образуются спинной и брюшной кровеносные сосуды. Следовательно, стенки сосудов образуются из мезодермы, а полость их представляет собой остатки первичной полости тела. В середине же зачатков клетки раздвигаются, возникает и все разрастается целомическая полость тела, которая со всех сторон окружена клетками мезодермального происхождения. Такой способ образования целома называется телобластическим . Каждый мезодермальный зачаток, разрастаясь, сходится впереди и сзади с соседними зачатками (рис. 69, Б) и между ними возникают перегородки, а мезодермальные клетки, окружающие остатки первичной полости между перегородками, образуют кольцевые кровеносные сосуды. Наружный листок мезодермальных зачатков, прилегающий к эктодерме, дает начало мышцам, внутренний листок окружает пищеварительную трубку. Следовательно, стенки кишечника становятся теперь двойными: внутренний слой (за исключением переднего и заднего концов, происходящих из эктодермы) развился из энтодермы, наружный - из мезодермы. Воронки метанефридиев образуются из клеток мезодермального слоя, а трубки их (представляющие остатки протонефридиев) - из эктодермы.

Постепенно происходит развитие всех частей тела взрослого червя; дифференцируются слои мышц, увеличивается количество кровеносных сосудов, кишечник разделяется на отделы, в его стенках развиваются железистые клетки, мышечные волокна, кровеносные сосуды и т. д. Головная лопасть (простомиум) взрослого червя образуется из верхней части трохофоры, кольца тела из ларвальных и постларвальных сегментов, а пигидиум - из анальной лопасти личинки.

Происхождение . О происхождении кольчатых червей высказаны разные гипотезы. Сторонники одной гипотезы полагают, что кольчатые черви произошли от турбеллярий. Действительно, в эмбриональном развитии обеих групп животных есть сходные черты. Центральная нервная система кольчецов (т. е. головные узлы и брюшная цепочка) могла образоваться из той же системы более сложных турбеллярий, у которых узлы переместились в передний конец тела и из продольных тяжей осталось два главных и таким образом возникла центральная нервная система лестничного типа, сохранившаяся и у низших кольчатых червей. Кожно-мускульный мешок плоских червей мог превратиться в аналогичную систему кольчецов, а метанефридии могли возникнуть из протонефридий. Однако с эволюционной точки зрения невозможно допустить, что наиболее высокоорганизованные черви произошли непосредственно от самых низших червей, у которых нервная и мышечная системы были еще слабо развиты, нет полости тела, кишечник не дифференцирован еще на три отдела и пищеварение в основном остается внутриклеточным и т. д. Очевидно, предками высших червей были черви с более сложным строением, чем турбеллярии.

Согласно другой гипотезе начало кольчецам дали немертины, т. е. черви, несомненно, произошедшие от турбеллярий, но имевшие значительно более сложное строение, чем последние (значительное развитие нервной и мышечной системы, появление кровеносной системы, сквозного кишечника и др.). Автор этой гипотезы выдающийся советский зоолог Н. А. Ливанов высказал предположение, что у наиболее прогрессивной группы немертин в кожно-мускульном мешке возникли метамерно расположенные полости, служившие опорой для мышц и превратившиеся потом в целомические полости, в результате чего резко улучшилось движение животных. Противники этой гипотезы считают, что немертины, у которых одной из главных особенностей является хобот, отсутствующий у кольчецов, не могли быть предками последних. Однако нужно полагать, что хобот развился у немертин после длительной эволюции, когда у них появились более сильные, чем раньше, соперники в охоте на животных. Кольчатые же черви могли произойти от неспециализированных немертин, организация которых была уже сложна, но хобот не был развит. Другое возражение против рассматриваемой гипотезы более серьезно. Из этой гипотезы вытекает, что кровеносная система возникла раньше целома, а последний развился с самого начала в виде метамерных образований. Между тем известны черви, несомненно, родственные кольчатым червям, у которых метамерия еще не выражена, целом сплошной и нет кровеносной системы. Раньше полагали, что упомянутые черви упростились в связи с приспособлением к малоактивному образу жизни, но новые исследования подтверждают изначальную примитивность целомических червей, о которых идет речь.

Авторы третьей гипотезы считают, что предками кольчецов были первичнополостные черви, но не такие специализированные, как коловратки и круглые черви, а более близкие к предкам этого типа. Данная гипотеза основана главным образом на строении трохофоры, которая, как показано было выше, имеет важные черты сходства (первичная полость тела, протонефридии, сквозной кишечник) с первичнополостными червями, но еще лишена особенностей кольчатых червей. Приняв эту гипотезу, следует предположить, что целом возник в результате развития эпителия на стенках первичной полости тела, а метамерия тела и кровеносная система появились позднее. Из этой же гипотезы следует, что немертины, несмотря на прогрессивные черты своей организации, не имели отношения к появлению более высокоорганизованных типов животных. Наоборот, немертинная гипотеза происхождения кольчатых червей отвергает значение первичнополостных червей для формирования новых типов животных.

Рассматривать здесь достаточно обстоятельно разные возражения против каждой из упомянутых гипотез нельзя, так как для этого нужны более подробные сведения о строении и развитии всех типов червей, но не подлежит сомнению, что целомические черви не могли возникнуть непосредственно от самых низших червей.

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика

дождевой червь, кольчатые черви, кровеносная система, малощетинковые, многощетин– ковые, параподии, пиявки, статоцисты.

В тип Кольчатые черви входит около 9000 видов. Основными ароморфозами этих животных стали:

– вторичная полость тела – целом;

– сегментированное тело;

– замкнутая кровеносная система.